STREET STRATEGIES

ストリートからまちを動かす戦略のデザイン

わたしたちはストリートでの試行錯誤から「戦略」をデザインするアーキテクトです

UDCO(アーバンデザインセンター大宮)は、街路での試行錯誤に基づく分析を踏まえ、社会実験から制度設計まで、あなたのまちの「まちづくりのデザイン」に伴走します

アーバンデザインセンター大宮とは

ABOUT

UDCO(アーバンデザインセンター大宮)は、大宮駅周辺のまちづくりを推進するため、2017年に設立された専門家集団です

企業、行政、研究・教育機関、市民など多様な主体が集い、学びと実践を共有する「まちラボおおみや」を運営する専門家集団として活動。ストリートでの実践を積み重ねながら、まちを動かす持続的な仕組みをデザインしています。

まちを動かす専門家たち

私たちは、建築や都市計画をバックグラウンドに持ち、専門性を活かした知見により「戦略をもって現場を動かす」ご提案をします

工藤 和美

UDCOセンター長

東洋大学教授、シーラカンスK&H主宰

東京大学大学院博士課程修了。1986年シーラカンスを共同設立、1998年シーラカンスK&Hに改組、現在 代表取締役、東洋大学教授。建築家として「博多小学校」(福岡市)や「金沢海みらい図書館」(金沢市)など、地域のニーズや潜在的なまちの力を引き出す公共建築に取り組んできました。大宮では東洋大学の教員としてまちづくりに関わり、「さいたま市役所大宮区庁舎」の設計も手がけてきました。UDCOセンター長として、産官学民の知恵を束ね、ストリートから都市の魅力を育み、他都市へも広がる知見を発信していきたいと考えています。

藤村 龍至

UDCO副センター長・ディレクター

東京藝術大学准教授、RFA主宰

建築家/東京藝術大学准教授。1976年東京生まれ。2005年よりRFA(藤村龍至建築設計事務所)主宰。2008年東京工業大学大学院博士課程退学。2016年より東京藝術大学准教授。2017年よりアーバンデザインセンター大宮(UDCO)ディレクター。主な建築作品に「すばる保育園」(2018年)、「十津川村災害対策本部拠点施設」(2023年)ほか。愛知県岡崎市、埼玉県所沢市、台東区上野、福岡県古賀市などで公有地利活用による中心市街地活性化に取り組んできました。さらに、埼玉県鳩山町の鳩山ニュータウン、所沢市の椿峰ニュータウン、神戸市のポートアイランドにおいてニュータウン活性化を手掛けています。

内田 奈芳美

UDCO副センター長・ディレクター

埼玉大学教授

ワシントン大学修士課程修了、早稲田大学理工学研究科博士課程修了。 博士(工学)。金沢工業大学講師などを経て、2014年から埼玉大学人文社会科学研究科教授。主な著書に『ネイバーフッド都市シアトル:リベラルな市民と資本が変えた街』(2025年、学芸出版社)、『金沢らしさとは何か』(2015年、北國新聞社、共同編集)など。地元埼玉大学の教員としてこれまでUDCOを軸としてさいたま市のまちづくりや委員会に関わってきました。都市の価値についての研究実績を踏まえて、その場所「らしい」まちづくりのあり方をしかけていければと思います。

石黒 卓

UDCOサブディレクター・デザインコーディネーター

北海道大学大学院工学研究院学術研究員・非常勤講師、WIPstudio主宰

北海道大学大学院工学研究院建築都市空間デザイン専攻修了。建築の設計監理や都市計画・公共空間マネジメントの支援に携わり、建築・都市領域の計画/設計/マネジメントのトータルなデザインを専門としています。WIPstudio一級建築士事務所主宰、UDC苫小牧コーディネーター、NTTアーバンデザインプラグラム講師。大宮では公共空間からまちを活性化に向け、仕組みづくりの実践と研究を続けています。

高橋 卓

UDCOデザインコーディネーター

武蔵野美術大学非常勤講師、STAND主宰

群馬県生まれ。東京理科大学大学院修了。建築設計事務所を経て、株式会社ロフトワークにて共創空間立ち上げのプロジェクトマネジメントに従事。2022年よりSTAND主宰、2024年から武蔵野美術大学非常勤講師。2021年より現職にて、ストリートデザインスクールの企画運営を中心に、公共空間利活用と地域の取り組みへの伴走と連携に取り組んでいます。小さな実践を積み重ねることで、まちに関わる人々のネットワークを育み、まちの可能性を広げていきます。

酒井 伸子

UDCOデザインコーディネーター

九州芸術工科大学(現:九州大学)芸術工学部工業設計学科でパブリックデザインを専攻。株式会社コトブキにて、公共空間における遊び場のプロダクトデザインやインクルーシブ・プレイグラウンドのディレクションに携わってきました。2023年よりUDCOに参画。大宮に暮らす三児の母として、生活者ならではの視点を活かし、子どもと過ごしやすいまちづくりや、地域の方々が気軽に関われる場づくりに取り組んでいます。

沿革と実績

UDCOは2017年の設立以来、まちづくりの課題を分析し社会実験を企画、その成果を制度設計や運営スキームまで橋渡しする都市再生推進法人としてさいたま市より指定を受け、大宮を拠点に活動してきました。その実践の蓄積は、開かれた知見として「UDCO REPORT」にまとめ、提供・発信してきました。

UDCO REPORT – まちを紡ぐ

- #000 INTRODUCTION

- #001 PUBLIC INVOLVEMENT

- #002 DESIGN RESEARCH ACTION/PLATFORM ACTION/PUBLIC ACTION

- #003 [特集]公と民が連携した都市再生プロセスをデザインする

- #004 [特集]ストリートデザインまちづくり

- #005 [特集]おおみやグリーンアクターネットワーク

- #006 [特集]ストリート・インキュベーション

- #007 [特集]スクール・アーバニズム

- #008 [特集]ストリート・エコノミクス

業務実績資料

2010年5月

さいたま市「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」策定

2013年10月

さいたま市「しあわせ倍増プラン2013」に「(仮称)アーバンデザインセンター大宮の設置」が位置付けられる。

2014年7月

一般社団法人大宮まちラボ協議会が、まちづくりの情報発信の場として「まちラボおおみや」を大宮ラクーン8階に開設。

2016年12月

アーバンデザインセンター大宮の運営業務を担う法人組織として「一般社団法人アーバンデザインセンター大宮」設立。

2017年3月

まちラボおおみやを活動拠点に「アーバンデザインセンター大宮(UDCO)」を設置。

アーバンデザインセンター大宮(UDCO)の運営を一般社団法人アーバンデザインセンター大宮が担う。

2017年10月

一般社団法人アーバンデザインセンターがさいたま市より都市再生推進法人に指定される。

2020年10月

令和2年度土地活用モデル大賞「国土交通大臣賞」受賞「おおみやストリートテラス」

2022年3月

第2回グリーンインフラ大賞 都市空間部門「国土交通大臣賞」受賞「OMIYA STREET PLANTS PROJECT」

2024年11月

プラチナ大賞「奨励賞」受賞「OMIYA STREET PLANTS PROJECT」

なぜストリートなのか

WHY STREET?

私たちは、ストリートを単なる街路ではなく、空間・社会・経済・文化を繋げるまちの骨格としてとらえ、まちを動かしていきます

“公有地活用をデザインする”

全国各地で都市再生やエリアマネジメントが語られるなか、公共空間をどう活かすかは多くの自治体に共通する課題です。

民間のセンスを取り込み、公有地の経済を活性化させることで民有地の価値も高めるローカルエコノミーの発想が必要とされます。

動かないまちには必ず動かない理由があり、その要因を明らかにすることが次の一歩を設計する基盤となります。

“成功と失敗のあいだから学ぶ”

駅前再開発や広場整備の停滞は、多くの自治体が直面する現実です。

私たちは、その「遅れ」をむしろ学びの時間ととらえ、公共空間での小さな実験を積み重ねてきました。

成功も失敗も含めた蓄積が、まちの動かし方を再考する契機となり、新しい方法論の開発につながっています。

停滞から得られる知見こそ、課題解決の資源となります。

“構造を見る”

ストリートでの取り組みは一見小さな実践に見えますが、実際には空間や社会の「構造」を見据えた戦略的な選択です。

偶然の場当たり的な活動ではなく、まち全体に波及する可能性を見越した仕掛けが重要です。

街路は都市の基盤であり、ここでの試行は小さな戦術に見えても、結果的には都市スケールでの戦略につながります。

“ゴールイメージよりも

プロセスから考える”

大きな完成イメージを描くだけではまちは動きません。

むしろ、実験を通じた改善の過程を丁寧に共有し、なぜまちが動かないのか、どうすれば動かせるのかを関係者と共に考えることが不可欠です。

プロセスそのものを学びと方法論に変換することで、再現性の高いまちづくりが可能となります。

停滞する再開発、機能しない広場、合意形成の難しさ――これらは多くの自治体が抱える共通の課題です。UDCOは、街路での社会実験を起点に、その成果を制度設計や運営体制へと橋渡しする独自のプロセスを確立してきました。実験から制度化へ。UDCOが蓄積した知見は、まちの課題を解決に向けて前進させる具体的な手立てとなります。

どんな現場で何を解決したのか

OUR SITES

私たちがいろいろなストリートの現場で、どんな課題があり、どんな支援をし、どんな成果や波及効果が得られたのかをご紹介します

OMIYA STREET TERRACE@西通り線

現場1:ガードレールに囲われた空地

空地と駐車場で失われたにぎわいを、

道路予定区域を“使いながらつくる”街路へ転換。

地域の課題

大宮の中心部近くの道路予定区域は、空地や駐車場として使われ、十分に活用されていませんでした。道路整備を見据えつつも、地域のにぎわいと沿道の関係性を取り戻す工夫が求められていました。

UDCOの支援内容

主要回遊動線に位置付けた街路にストリートテラスを導入。道路を「つくりながら使う」実践の場として、地域住民や沿道事業者が主体的に関わる仕組みを用意しました。

成果・波及効果

地域関係者は利用者から主体的な担い手へとなり、沿道の魅力がさらに共有されました。将来の道路整備に向けた合意形成や地域経営の基盤づくりにもつながりました。

OMIYA STREET TERRACE@一番街

現場2:つながりの減った商店街

汚れたアーケード商店街を、

軒先1mの工夫で売上と関係性を取り戻す場へ。

地域の課題

駅前のアーケード商店街はかつてのようなつながりの強さを失い、にぎわいと関係性を取り戻す方策が求められていました。

UDCOの支援内容

軒先1mのスペースを戦略的に活用するために、コロナ占用特例を応用。活用のための1mのラインをひき、バナーフラッグやうちわなどの設えをコーディネートすることで、商店街一体の取り組みであることを視覚的に伝える仕掛けを施しました。

成果・波及効果

外部空間活用で売上が向上し、店長同士によるLINEグループが生まれるなど、商店街の自発的なネットワークが育まれました。補助金型のにぎわいづくりから一歩踏み出し、持続的な関係を取り戻す基盤が築かれました。

STREET PLANTS PROJECT@中央通り

現場3:座る人の少なかった街路脇のベンチ

人が集まらなかったベンチを、

小さな植栽で居心地のよい滞留空間に。

地域の課題

駅からまっすぐ伸びるメインストリートの歩道部に設置されたベンチは十分に使われず、交通量の多い車道に面した歩道部分では快適な滞留環境を生みにくい状況でした。

UDCOの支援内容

植木事業者と連携し「買える植栽」を展開するストリートプランツを導入。小さな植木を滞在空間と共に配置することで、緑の魅力や地域産業を伝え、沿道のコミュニティと協働して維持管理する仕組みを整えました。

成果・波及効果

滞留環境が改善され、居心地のよい空間へと変化しました。さらに、地元民間企業と行政が緑を増やすことに協力する資金スキームが形成され、空間の質と維持を両立する持続可能なモデルが生まれました。

OMIYA STREET WARDROBE@大宮門街前歩道部

現場4:人が滞留しにくい再開発ビルの広場

活用されにくかった広場に、

古着文化と緑を取り入れ、親子がくつろぐ場を創出。

地域の課題

歩道の拡幅と接続した再開発ビルの広場整備が進んだものの、利用イメージが当初確立せず、人が立ち寄るきっかけがまだ不足していたため、十分に活用しきれていませんでした。

UDCOの支援内容

大宮の魅力である、古着店の集積に着目し、ストリート文化的な要素を取り込みながら、「古着市」としてまちの魅力を発信する社会実験を、メインストリートに展開しました。

成果・波及効果

歩道部に植栽と什器が組み合わされた古着マーケットの風景が生まれ、人々の交流の場となりました。真新しい歩道空間が地域文化を媒介する場へと転換し、公共空間活用の新たな可能性を示しました。再開発広場との連携もすすみ、大宮の魅力との出会いにつながりました。

BACK STREET DANCE PARK@大栄橋高架下周辺

現場5:人通りの減った裏路地

喫煙や治安に懸念のあった高架下を、

ダンスの舞台に転換、環境改善と文化活動を両立。

地域の課題

駅周辺の跨線橋で工事が長引き、環境面への懸念がありました。駅に近接した魅力ある立地であることから、より積極的な活用のアイディアが求められていました。

UDCOの支援内容

駅周辺に集積するダンススクールと連携し、若者文化を活かした利用方法を検討。ストリートダンスを通じて場所の新しい使い方を提示しました。

成果・波及効果

普段は人通りの少ない路地空間も含めて活用してにぎわいの空間を見せることで若い世代のコンテンツを取り込むことが公共空間課題の解決につながる実例となり、地域にとっても新しいアイディアをもたらしました。

ストリートでの学びから得られた4つの戦略

OUR STRATEGY

私たちは、ストリートでの実践をもとに、研究だけでもなく、プランだけでもなく、イベントだけでもなく、まちを動かすために最適な戦略を立案します

ストックと人流の実態から、

設定された戦略軸と取り組み

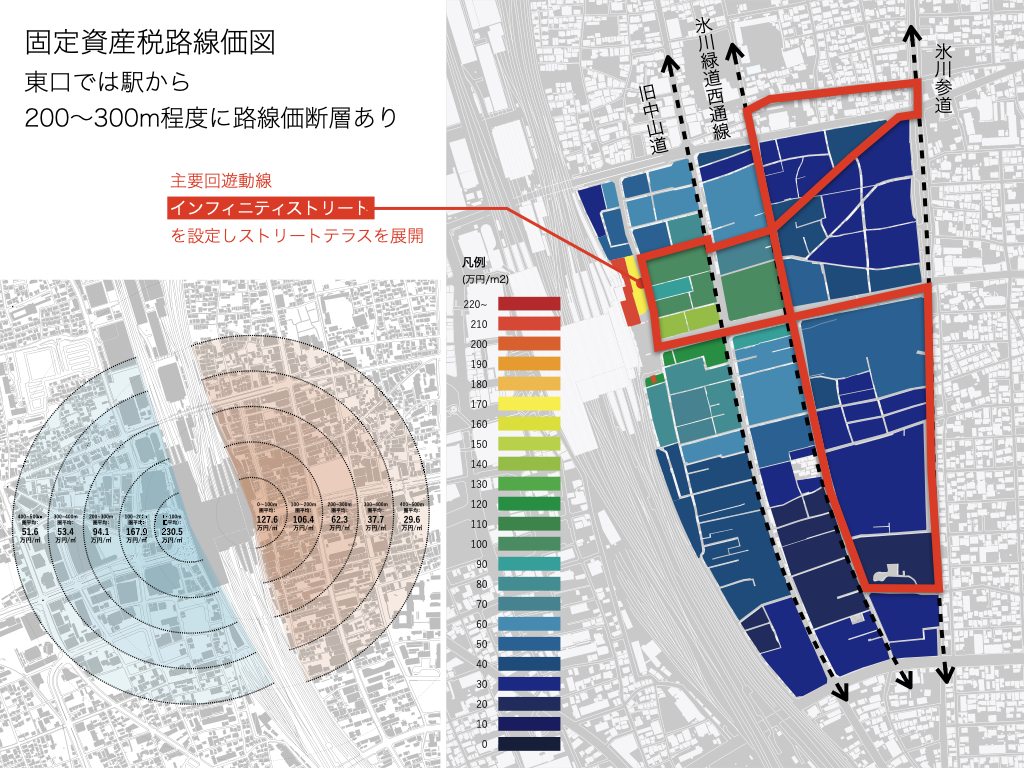

戦略1:空間構造から読み解く

都市全体を対象にするのではなく、取り組む場所を毎年度ごとに選定し、集中的に試行を行います。これを連続させることで主要な回遊動線を構成し、都市空間全体に広がる効果を生み出していきます。新しい動きが芽吹きそうなストリートを狙って仕掛けることで、限られた資源でも戦略的に都市構造を動かすことが可能になります。

コミュニティの4層構造を可視化し、

キーパーソンと共創

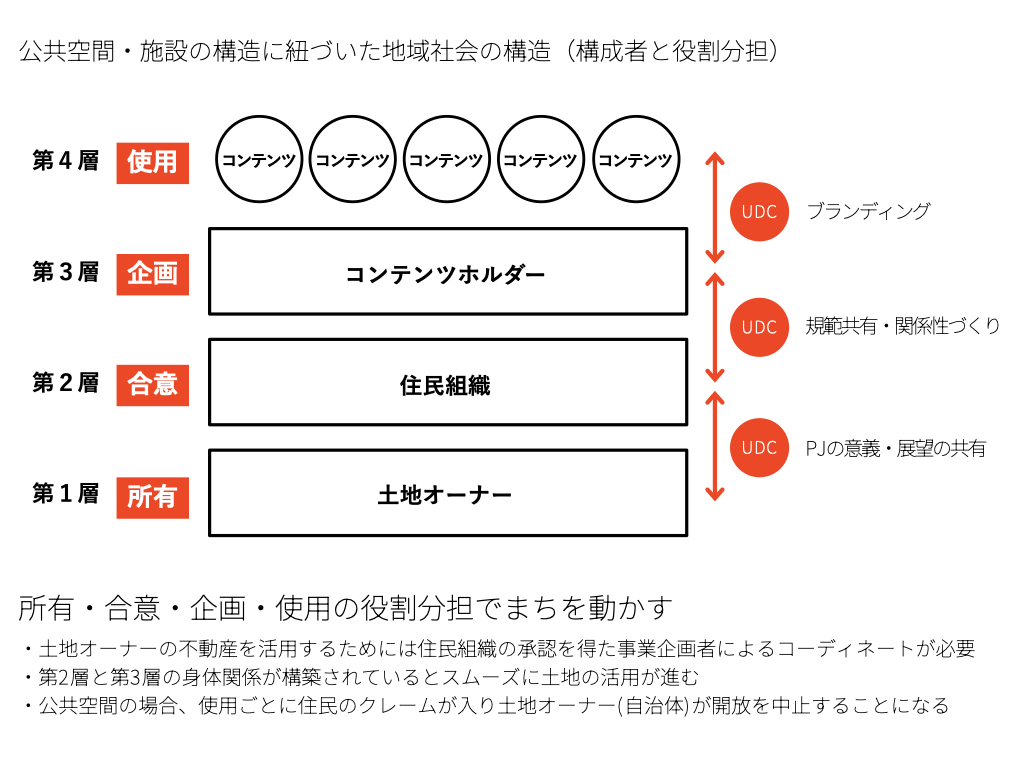

戦略2:社会構造から読み解く

地域社会は「土地オーナー」「住民組織」「エリアプラットフォーム」「コンテンツプレイヤー」という4層構造で成り立っています。UDCOはこの構造をリサーチし、各層のキーパーソンを見出すことで、課題の解決に直結する連携を組み立てます。例えば、空き店舗の解消も単独の事業者では難しくても、4層の役割を可視化することで、課題解決のためのプラットフォーム構築につながります。

消費と投資の実態調査から、

地域経済循環を設計

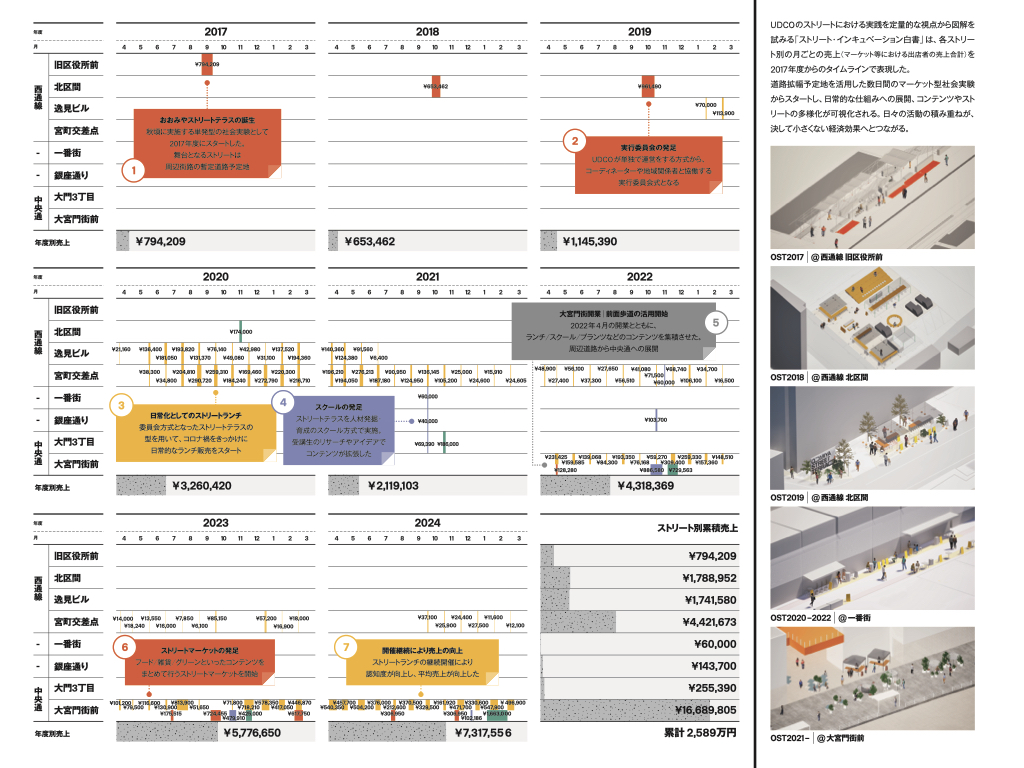

戦略3:経済構造から読み解く

短期的な収益を追うのではなく、地域経済を循環させる仕組みを重視します。例えばキッチンカーの生態系を調査することで消費者ニーズを把握し、そこからストリートを起点とした小商い=インキュベーションを育てます。これにより、公共空間が地域経済の新たな実験場となり、循環型の経済構造を構築することができます。

地域の“らしさ”を発見し、

街路文化に接続

戦略4:文化構造から読み解く

まちには一見すると見過ごされがちな「隠れた集積」があります。これを探し出し、可視化することで新たな価値を生み出します。さらに、ストリートでの活動そのものを文化として育てることにより、その地域ならではの「らしさ」を構築できます。文化的な集積は、まちを持続的に魅力づける源泉となります。

まちには数え切れないほどの課題が存在します。また、どの都市も固有の歴史を背負っており、短期的な解決策だけでなく、積み重ねられた時間や文化を踏まえたアプローチが不可欠です。そのため、UDCOは「どこに力を注ぐか」を見極め、効果を都市全体に広げるための戦略をご提案します。

私たちがご提案できること

WE DESIGN

私たちは、まちの活性化につながる「ストラテジー」「ストリート」「パートナーシップ」をデザインします

01. ストラテジーデザイン

─公民連携型まちづくりの戦略づくり

まちづくりガイドライン策定支援

まちづくりガイドライン等検討業務[H29-R2]

業務概要

大宮駅GCS(グランドセントラルステーション)プランの実現に向け、広場や街路、民間まちづくり事業によるパブリックスペースを対象としたガイドラインを検討しました。都市景観や人流の視点から、利活用を前提とした公共空間の設えや機能を整理し、良質な駅周辺の都市空間形成の方向性を検討しました。

UDCOの支援内容

GCS推進会議への参画に加え、”デザイン調整WG”を実施しました。将来像としてあるべき姿について、議論とパース・模型を通じた可視化を繰り返す中で、ガイドラインの論点を整理し、パブリックスペースに関するまちづくりガイドラインのとりまとめを支援しました。

成果・波及効果

市民・行政・民間が協働する議論のプロセスを通じて、大宮駅周辺の空間形成に関する指針を整理しました。新たな都市空間の機能的な必要性と、商業の界隈性や豊かな自然などの地域の個性を調和させていく方向性を整理しました。公共空間での実践経験をもとに、基盤整備と再開発の間に生じる一体的な公共空間のあり方を整理しました。

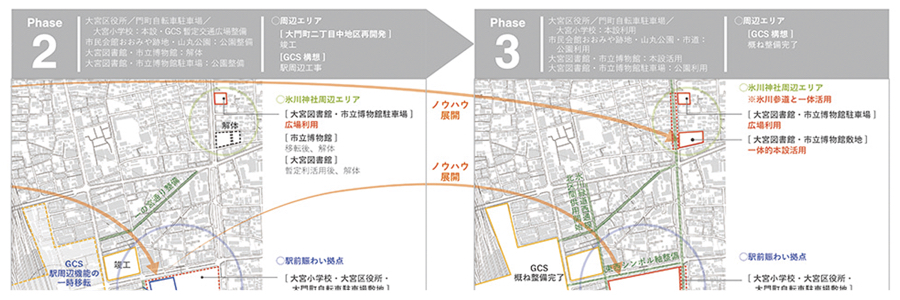

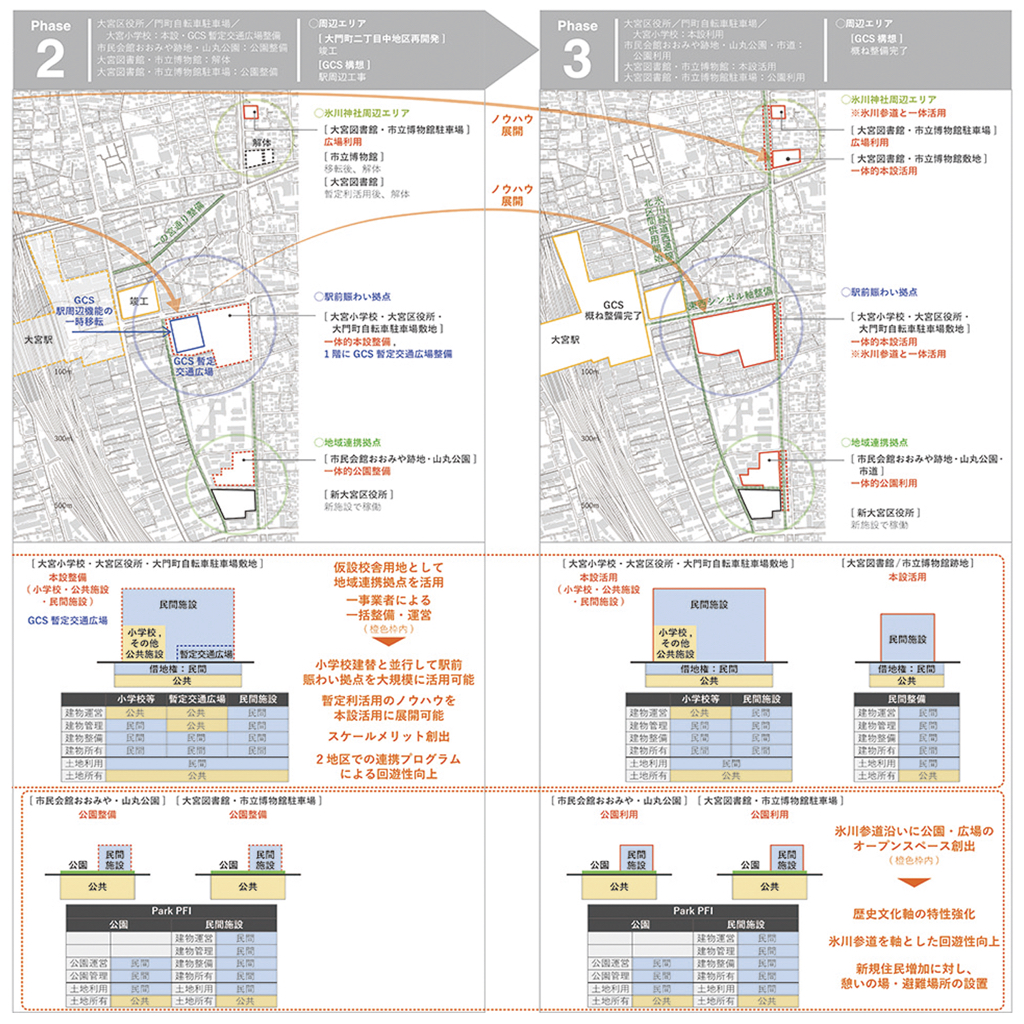

公有地における公民連携事業の検討

公共施設再編まちづくり推進検討業務[H30]

業務概要

公共施設マネジメント計画や駅周辺公共施設の老朽化を契機に、公共の土地・建物を連鎖的に再編していくさいたま市の「公共施設再編連鎖型まちづくり」において、具体的な推進方策の検討を支援しました。必要機能や事業手法の整理に基づき、”事業展開パタン”を複数案整理し、費用便益分析を行うことで評価を行いました。

UDCOの支援内容

パブリックミーティングを実施し、市民・専門家・次世代層(小中高生500名)から幅広く意見を収集するとともに、庁内20以上の課を横断する庁内のプロジェクトチームの運営を支援。実務的な事業手法検討と並行して、合意形成を支援することで、市の事業推進を支援しました。

成果・波及効果

実務的検討を並行した市民・専門家・次世代の声を反映した合意形成プロセスを確立しました。大宮の中間支援組織として、大宮駅周辺地域全体のまちづくり動向を踏まえた事業展開を議論でき、都市経営の議論へと発展しました。再編を単なる建物更新に留めず、まちづくり全体を推進するモデルへとつなげました。

中間支援組織の設立・検討

アーバンデザインセンター大宮設立準備業務[H28・29]

業務概要

「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」の実現を目的とする中間支援組織として、アーバンデザインセンター大宮(UDCO)の設立・運営基盤の整理を行いました。組織体制・運営規約・空間整備・関係者調整などを行い、組織の理念・役割を明らかにするとともに、まちに必要な中間支援のロードマップを整理しました。

UDCOの支援内容

設立準備会を開催、運営方針・規約案を検討し、人員体制や活動方針を整理しました。まちづくり拠点「まちラボおおみや」の運営にあたり、広報ツールの制作や受付管理の仕組みなど施設管理体制を確立し、地域のまちづくり団体等が活動しやすいスペースづくりを支援しました。

成果・波及効果

継続的な運営により、地域での情報発信や事業創出の拠点となり、まちラボイベントスペースは年間約1500人がまちづくり活動で利用する空間となりました。UDC(アーバンデザインセンター)形式のまちづくり拠点が大宮のまちづくりを推進しています。

02. ストリートデザイン

─公共空間利活用によるまちの活性化

賑わい創出社会実験

マネジメントの仕組みづくり

大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進業務[H29 – R7](公共空間利活用によるまちの活性化)

業務概要

公共施設再編や道路整備に伴って生じる低未利用地や新設公共空間の活用を支援しました。社会実験と日常化に向けた仕組みづくりを進め、地域プレイヤーやまちづくり団体の利活用を支援しました。

UDCOの支援内容

道路予定区域を活用したキッチンカー出店等によるにぎわい創出と効果検証を企画・実施し、実行委員会による運営体制づくりとルール策定をサポートしました。協議・申請の事務局機能を担い、地域主体の社会実験への支援ノウハウを蓄積しました。

成果・波及効果

運営主体がUDCOから地域主体へと移行しました。ステークホルダーを可視化したことで合意形成が円滑に進みました。民間や地域との連携を基盤に常設化・制度化が進展し、持続的なにぎわい創出と他地域にも応用可能な中間支援モデルが形成されました。

街路空間の計画・設計

合意形成・デザインコーディネート

歩行者専用道路設計コーディネート業務[H30]

業務概要

氷川参道の一部区間(約450m)の歩行者専用化に伴い、景観形成と利活用の方向性を検討しました。歴史的・文化的背景を踏まえ、参道の風格を継承しながら、安全で快適な歩行者空間の創出を目指しました。

UDCOの支援内容

土木景観デザイン事務所と協働し、舗装や街路照明などのデザインを検討しました。公開ワークショップを開催して市民と景観の考え方を共有し、模型やモックアップを使って具体的な設えを議論しました。使い方・伝え方・設え方を統合的に調整しました。

成果・波及効果

市民・行政・地域団体が協働するデザインプロセスを確立し、氷川参道の文化的景観を継承する基盤をつくりました。歩行者専用化に伴う景観整備の方向性を明確にし、安全で誇りある参道空間づくりにつなげました。公共空間設計における合意形成のモデルとして、他地域への展開可能性を示しました。

緑化滞在空間のデザイン

維持管理の仕組みづくり

緑化滞在空間社会実験等検討業務[R4 – R7]

業務概要

都市緑化と滞在空間の創出を目的に、買える街路樹「ストリートプランツ」の社会実験を行いました。歩道・店舗軒先・公園など、公と民の小さなパブリックスペースの質を高め、歩行回遊性・滞在快適性の向上を図るとともに、維持管理の体制構築・維持管理費用の捻出が可能な仕組みを検討しました。

UDCOの支援内容

協賛や購入が可能なストリートプランツの仕組みを大宮の公共空間で運用し、場に応じた空間設計や植栽選定、沿道関係者との維持管理協働体制の構築を行い、協賛等収益によって維持管理費を確保しながら、緑化滞在空間を運営しました。また、人流や行動、緑視率の分析やヒアリング調査等により設置効果の実態を明らかにしました。

成果・波及効果

公共空間の居心地が向上し、沿道店舗の利用促進につながりました。2024年までの6ヵ年で延べ26ヵ月間設置し、約325万円の協賛等収益を維持管理などの運営費に充当し、また地域産業である植木事業者や商店会・地域企業との関わりをつくられました。都市緑化と滞在機能の定着はグリーンインフラのモデルとしても着目されています。

03. パートナーシップデザイン

─公民連携体制の構築

まちづくり関心層のコミュニティづくり

大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進業務[R4 – R7](まちづくりの情報発信・交流促進業務)

業務概要

大宮周辺のまちづくり関心層を対象に、市民同士の交流を通じてコミュニティ形成を図りました。市民参加型の交流会「マチミチミーツ@おおみや」を企画・実施し、主体的な参画のきっかけを生み出しました。

UDCOの支援内容

テーマを設定し、地域で活躍する登壇者をコーディネートして開催しました。登壇者からショートプレゼンのあと、ローカルな店舗による飲食提供を交えたグループ交流を組み合わせ、登壇者と参加者双方の相互理解を深めました。UDCOが主催・ディレクションを担い、有志と協力して運営しました。

成果・波及効果

幅広い年代の人々が参加し、地域活動への参画意欲を高めるきっかけになりました。商店会や市民団体に加え、新しく引っ越してきた住民や子育て世代も参加し、交流を通じて新たな活動が生まれました。継続的な開催により、まちづくり担い手形成の「苗床」として機能しました。

ストリートデザインスクールによる人材育成

地域プレイヤーの実行組織の立上げ

大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進業務[R5 – R7](公共空間利活用推進に向けた地域プレイヤー支援業務)

業務概要

公共空間利活用を担う地域プレイヤーの発掘と育成を目的に、実践型人材育成プログラム「ストリートデザインスクール」を実施しました。企画力や実装力を備えた人材を育て、公共空間活用の基盤形成を目指しました。

UDCOの支援内容

座学と実践を組み合わせたプログラムを提供しました。地域関係者との協働を通じ、受講生が企画を立案・実施するプロセスに伴走しました。修了後も関われるようOBOGが参画する仕組みを整え、世代や地域を超えた知見継承とネットワーク構築を推進しました。

成果・波及効果

受講生が実践を通じて公共空間活用の担い手として成長しました。修了生が新たな活動や実行組織を立ち上げ、自律的な運営体制をつくりました。スクールは公共空間利活用を担う人材とコミュニティを育む仕組みとして定着し、他都市へのスクール展開にもつながりました。

官民連携プラットフォームの立上げ運営・PJ組成

官民連携プラットフォーム活動支援業務[R4 – R6]

業務概要

地域のステークホルダーによる都市緑化と公共空間活用を推進するための公民連携体制を構築し、グリーンインフラ事業の検討と運営モデルを形成しました。

UDCOの支援内容

大宮駅周辺グリーンインフラ公民連携プラットフォーム(GIAP)の立ち上げを支援しました。ストリートプランツを基盤に、雨水分析や緑化ネットワークなどの地域の課題を可視化しました。GIAPとして取り組んでいる未来ビジョンの策定やグリーンインフラプロジェクトの組成を支援し、プラットフォームの運営を支援しています。

成果・波及効果

プラットフォームの構築により、グリーンインフラ事業の継続的検討と地元事業者との協働体制が確立しました。GIAPでは民間企業主導により、グリーン事業に関する資金循環の仕組みづくりや、グリーンインフラに関わる地域のコミュニティづくりを行うプロジェクトが設立されました。

まずはお気軽にご相談ください

状況に応じた実践的なアプローチをご提案いたします。

ウェブの内容をまとめたA4版のPDF資料もダウンロードいただけます。